Au début des années 1960, la Rive-Sud présente un nouveau visage. Les anciens noyaux villageois sont maintenant intégrés dans un tissu urbain continu. Les municipalités de Longueuil et de Jacques-Cartier sont certes physiquement imbriquées, mais un univers social les sépare. Longueuil est peuplé de vieilles familles fières d’un riche passé tandis que les habitants de Jacques-Cartier se considèrent comme des pionniers, bâtisseurs d’une nouvelle cité. Le voisinage entre les villes est difficile.

À cette époque, le Gouvernement du Québec veut améliorer l’organisation du territoire et stimuler une meilleure cohésion administrative des localités. Une commission d’étude est créée et celle-ci préconise un grand changement de structures sur la Rive-Sud.

Après moult débats, les élus s’entendent finalement sur un projet de fusion volontaire pour l’année 1969. De part et d’autre, des citoyens s’inquiètent d’éventuelles hausses de taxes et du partage des dettes respectives. La nouvelle ville conserve le nom de Longueuil.

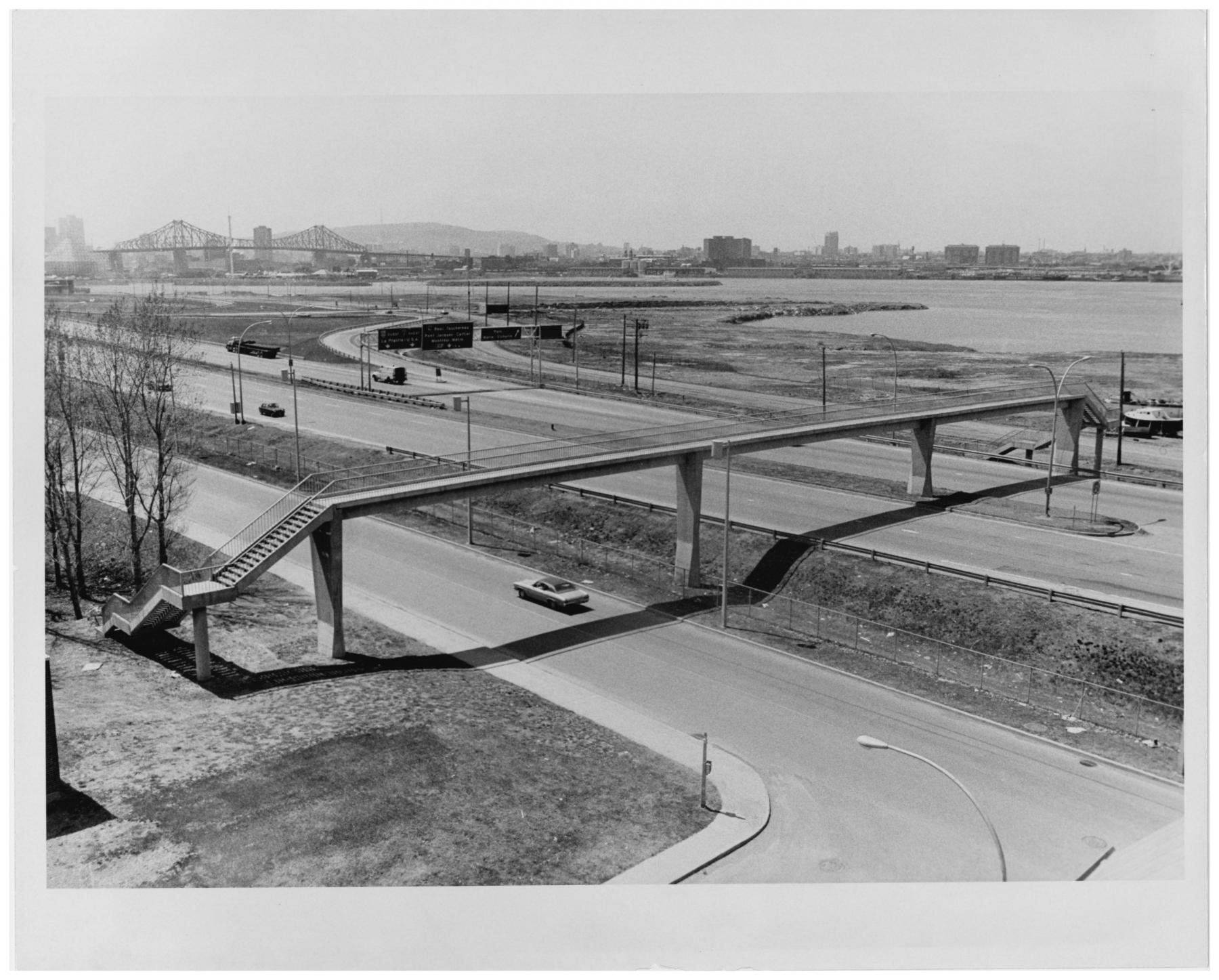

De nombreux projets se réalisent au cours des années dans la nouvelle ville notamment le parc Marie-Victorin sur les berges du Saint-Laurent et le parc régional (aujourd’hui Parc Michel-Chartrand). Le réseau des pistes cyclables prend forme. Le développement résidentiel se poursuit. Le développement communautaire est encouragé et un réseau de bibliothèques publiques est créé.

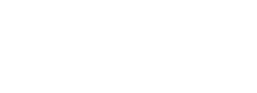

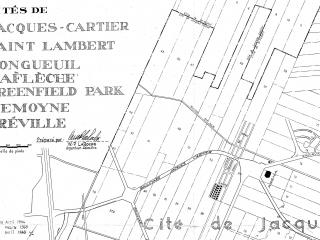

En 1968, Longueuil est bordée par le fleuve Saint-Laurent et enclavée par Jacques-Cartier et Saint-Lambert. Plus grande en superficie, Jacques-Cartier se dit métropole de la Rive-Sud tandis que Longueuil, mieux organisée et desservie par le métro, se voit capitale régionale. À cette époque, 26 000 personnes habitent à Longueuil et plus du double à Jacques-Cartier. On imagine sans peine les débats avant la fusion!

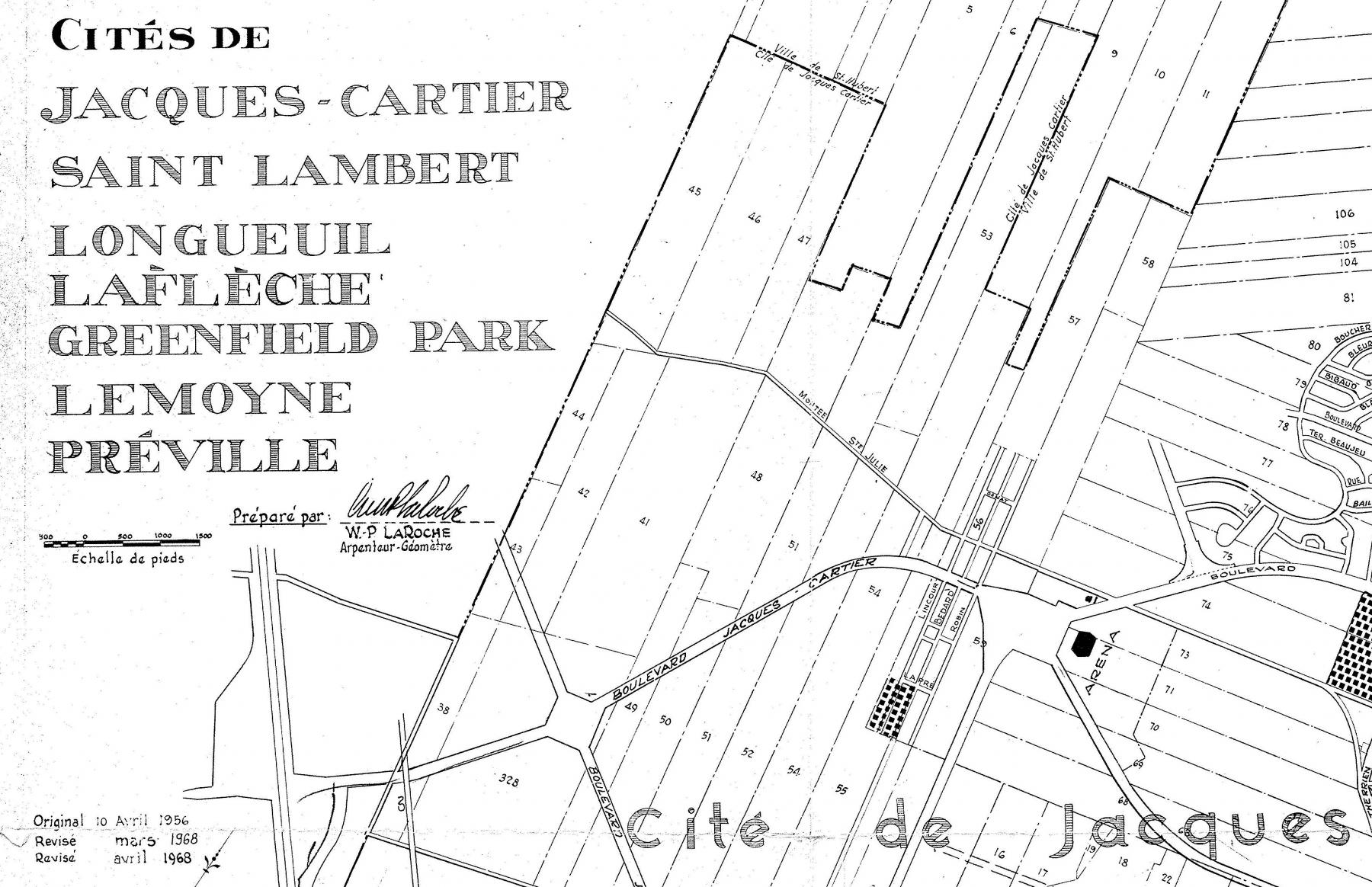

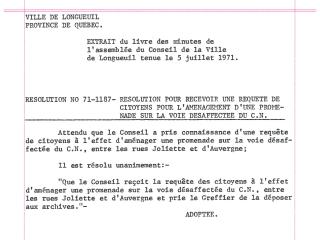

En 1971, des citoyens demandent que la voie ferrée désaffectée entre les rues Joliette et d’Auvergne soit convertie en promenade. Le petit nombre de parcs dans le secteur, le site déjà fréquenté par les citoyens et la possibilité que les enfants y circulent en toute sécurité amènent le conseil de ville à entériner la demande. Une piste cyclable est ajoutée en 1982.

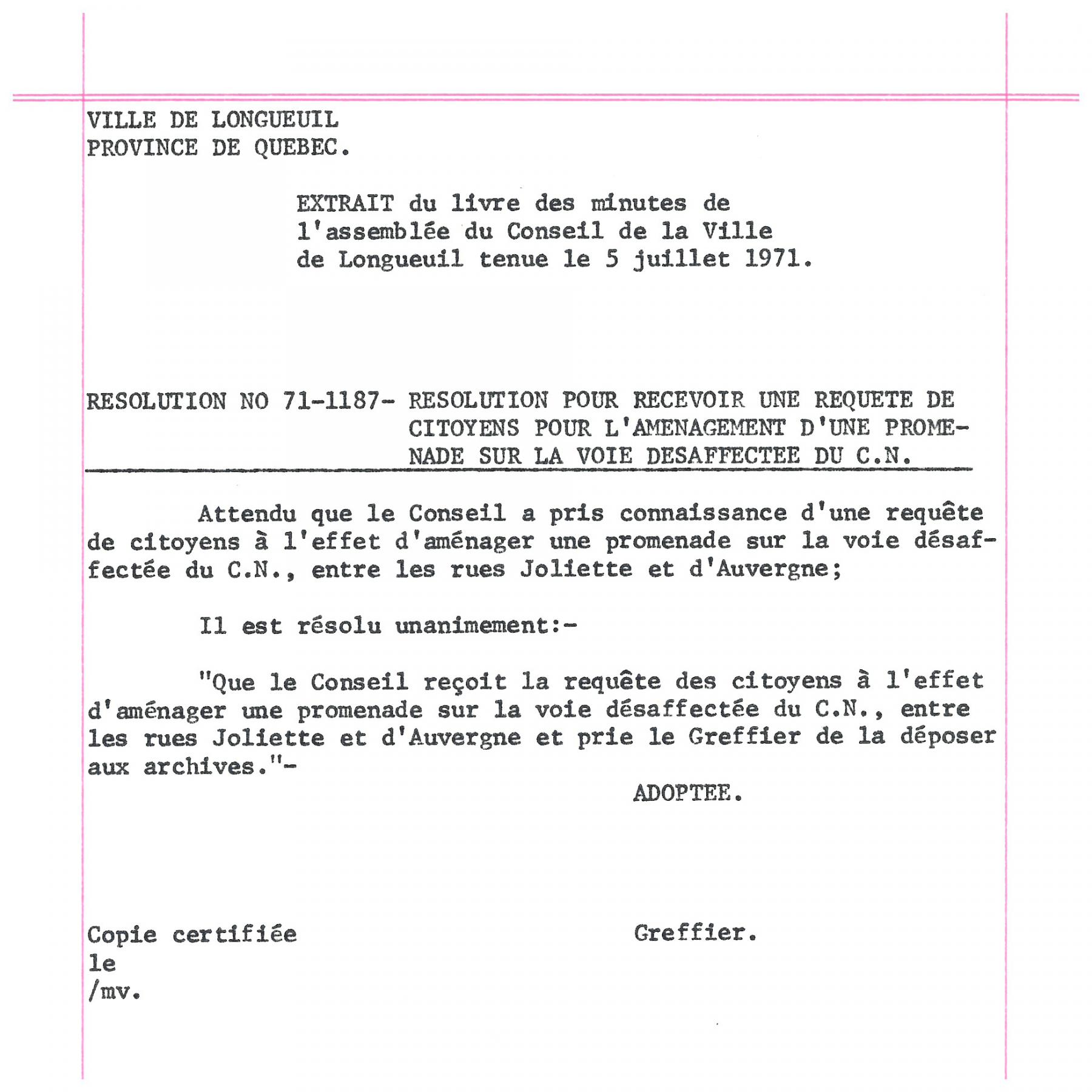

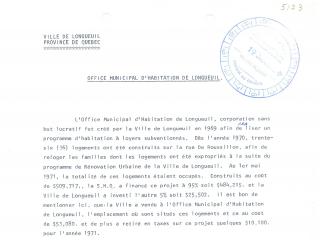

Sous la présidence du maire Marcel Robidas, l’Office municipal d’habitation de Longueuil est créé en 1969 afin d’offrir aux résidents des loyers subventionnés. Les premiers logements sont alloués aux familles expropriées pour des rénovations urbaines. Des 553 offices existant au Québec, Longueuil arrive en troisième pour le nombre de logements offerts. De fait, au nombre de trente-six à l’origine, la Ville compte aujourd’hui 3 438 logements subventionnés.

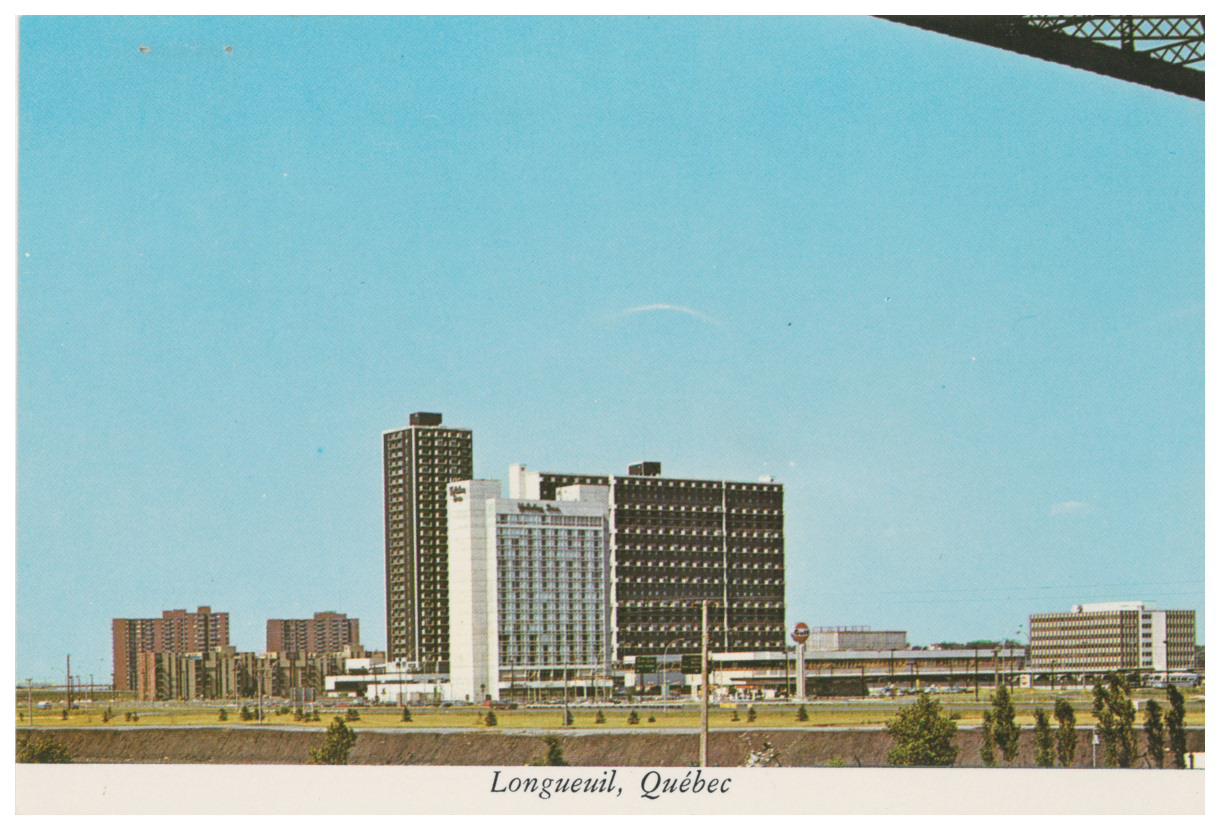

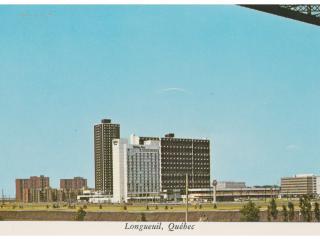

La carte postale apparaît au tournant du XXe siècle et atteint son âge d’or entre 1900 et 1914. Son déclin s’amorce avec l’invention du téléphone. L’intérêt pour ce média renaît au début des années 1970. La place Charles-Le Moyne, qui illustre le Longueuil moderne et qui fait la fierté de ses résidents, est mise en valeur par une carte postale en 1974.

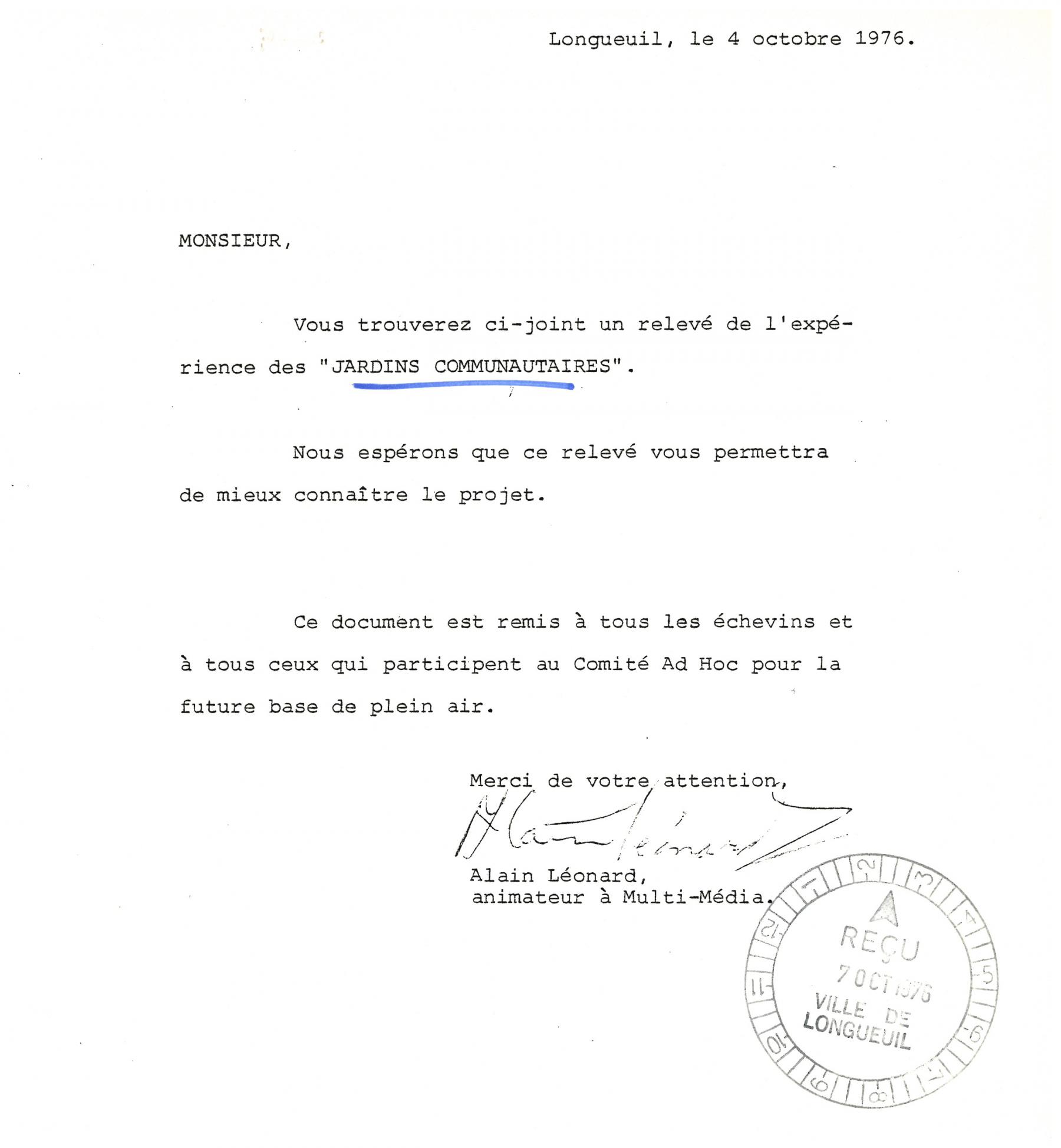

En 1976, la Ville de Longueuil acquiert la ferme à Mathurin en bordure du chemin du Lac. Parallèlement, cinq personnes veulent organiser des jardins communautaires. Ils souhaitent que des familles apprennent à jardiner tout en s’amusant. La ville de Longueuil leur offre trente lots sur l’ancienne ferme. Signe d’un succès persistant, plus de 300 familles à Longueuil profitent aujourd’hui d’un lot à jardiner.

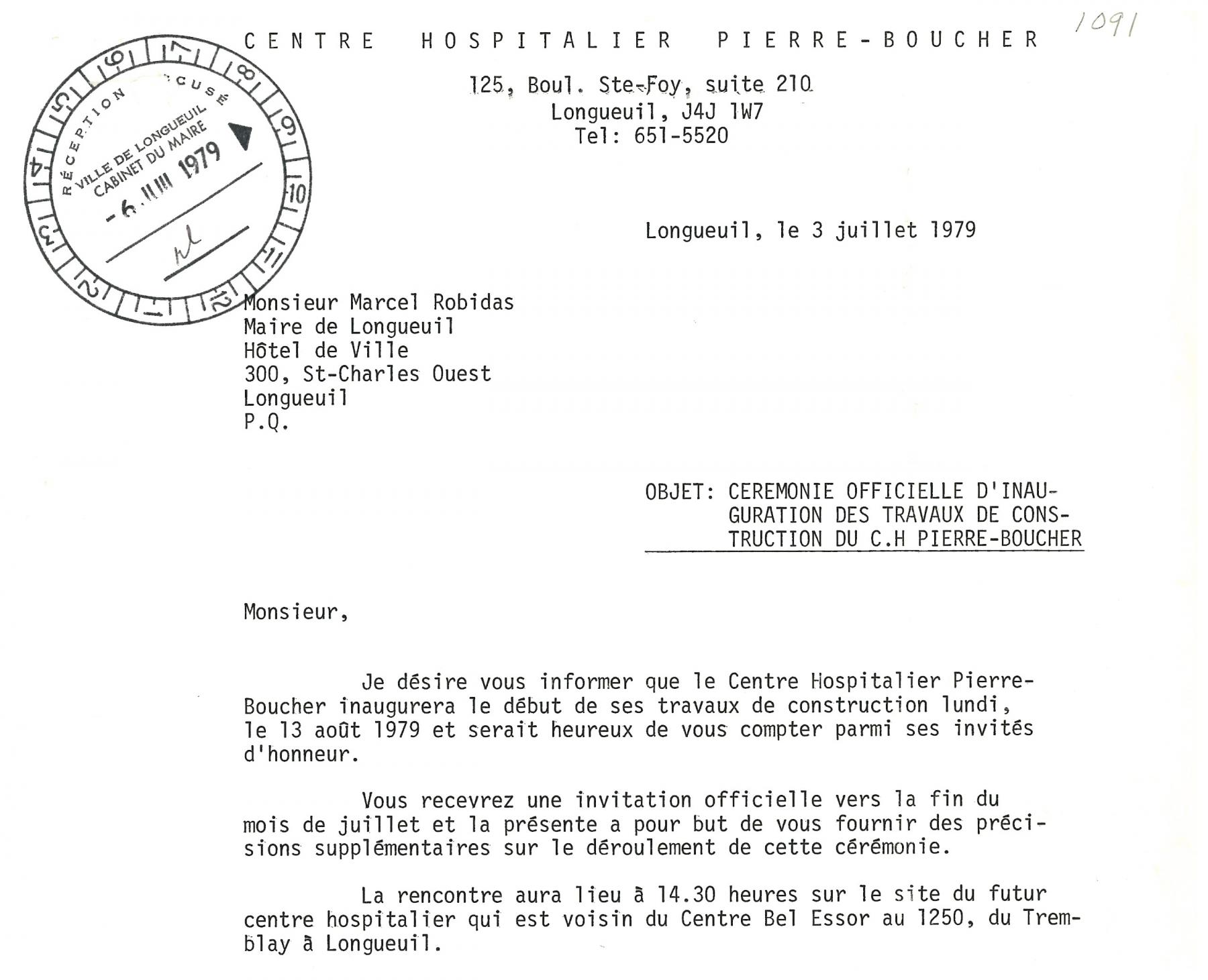

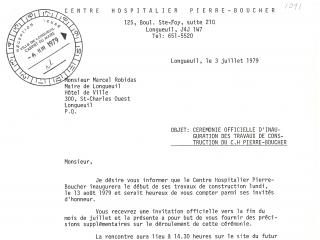

Avant l’inauguration des travaux en 1979, le conseil d’administration du centre hospitalier Pierre-Boucher travaille d’arrache-pied pour concrétiser le projet. Son appel d’offres en juin 1978 précise que la construction de l’édifice est basée sur les plans de l’hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour le site, il achète un terrain vacant de 600 000 pi2 (18 880 m2) dans le quartier Collectivité nouvelle, idéal avec ses infrastructures en place.